轉眼時間到了下半年,今年的電池領域,不僅有“儲能電池告急”的爆發,固態電池大喊“狼來了”,全球動力電池也顯示了強勁增長勢頭。

根據最新出爐的SEN Research數據,2025年1~8月,全球(EV、PHEV、HEV)電池裝機量達到691.3GWh,同比增長34.9%。雖然沒有前幾年的“狂飆”速度,但是在基盤的“餅”越來越大的情況下,這個速度其實非常驚人。

不僅如此,在產業鏈的前端,根據GGII數據,1~8月我國鋰電產業鏈落地新簽約及開工擴產項目就達到183個,計劃投資總額達到約4000億元,顯示了極大的熱情。其中,鋰電池與固態電池擴產項目數量分別為54、23個。

這其中,鋰電池環節的投資額占比超過40%。固態電池的規劃投資額約350億元,已躋身行業最受關注的投資方向。而磷酸鐵鋰正極及上游的投資額合計超800億元。無疑,整個產業鏈都展現出蓬勃發展、甚至過度熱情的強勁動力。

01 “十”仙過海

從全球裝機量1~8月排名來看,與2024年同期相比,TOP10公司中,寧德時代、比亞迪、LGES、中創新航、SK On的TOP5排名不變,總的來說,格局算是比較穩定。

寧德時代穩居全球電池裝機量榜首,同比增長31.9%(254.5GWh)。客戶方面,除了傳統車企,ZEEKR、鴻蒙智行、理想汽車、小米等造車新勢力更是主動選擇寧德時代電池,特斯拉、寶馬、奔馳、大眾等眾多全球品牌也已采用。其PPB(十億分之一)級別的產品生產標準,也成為行業標桿。

比亞迪則以50.3%(124.8GWh)的增長率位居第二。比亞迪通過其磷酸鐵鋰路線的技術優勢和強大的價格競爭力,以自主生產電池和電動汽車(EV+PHEV),不斷擴大多款車型的銷量。

不僅在中國國內市場,比亞迪在全球市場也在攻城拔寨。尤其值得一提的是,比亞迪在歐洲市場的擴張尤為顯著。今年上半年,比亞迪在歐洲的電池裝機量達到8.6GWh,同比增長263.1%。

從市場份額來看,TOP10的中國公司中,除了寧德時代微降0.9%、中創新航微降0.1%,比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源的裝車份額都在增長,而LGES、SK On、三星SDI、裝車份額下降,其中LGES下滑最明顯,下降1.9%。

值得一提的是,隨著車企自研電池的速度加快,包括電池的二供甚至三四五六七八供,以及競爭對手的貼身肉搏,對于寧德時代這樣的巨頭電池企業的威脅也越來越大,保住市場份額的難度也越來越高。

裝機量同比下降的,只有三星SDI,并且由第4名降至第8名,松下則由第8名升至第6名。

此外,TOP10企業中,有兩家公司增速較快,其中蜂巢能源增幅最高,達98.5%;億緯鋰能(84.9%)緊隨其后。另外,TOP10企業中,中國公司達到了6家,裝車量總計473.9GWh,市場份額為68.4%。

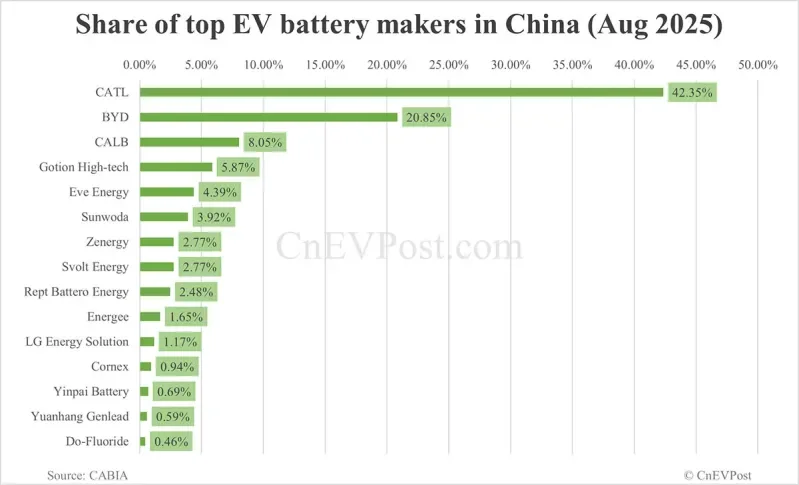

而根據中國汽車動力電池產業創新聯盟公布的8月數據,2025年1~8月,寧德時代以178.16GWh的總裝車量位居榜首,其中三元鋰電池54.33GWh、磷酸鐵鋰電池123.84GWh,雙線并舉策略支撐了42.7%的市占率。

再對比一下全球數據,大致能得出寧德時代的海外市場裝機量為76.34GWh,目前其他國內對手難以望其項背,只有LG在海外能跟寧德時代Battle一下。

第二名的比亞迪,累計裝機量為95.21GWh,而幾乎全部來自磷酸鐵鋰電池(95.19GWh),市占率約22.9%,其刀片電池路線持續放量,但三元鋰布局薄弱(僅0.02GWh)。而在海外市場,除了歐洲,其他市場今年的累計增量達到了21GWh,說明速度相當快。

中創新航穩居第三,累計29.18GWh。第四至第十位依次為:國軒高科、億緯鋰能、欣旺達、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、正力新能、吉曜通行。值得注意的是,第十名的吉曜通行是吉利旗下自研電池的公司,整合了金磚和神盾品牌,上升速度很快。對于其他車企來說,未來這種模式也可能成為一種選擇。

02 韓系三杰的困境

根據SNE的數據,2025年1月至8月,K-trio(韓系三杰)LG新能源、SK On和三星SDI在全球電動汽車電池裝機量中的合計市場份額為16.8%,又較去年同期下降3.8%。

LG新能源仍然位居第三,同比增長13.3%(67.4GWh)。SK On以20.3%(29.2GWh)的增長率位居第五,而三星SDI則下降了9.1%(20.0GWh)。

K-trio(韓系三杰)電池裝機量方面,三星SDI的電池主要供應給寶馬、奧迪、Rivian。寶馬i4、i5、i7、iX等主力電動車型搭載三星SDI的電池,隨著這些車型整體銷量的增長,寶馬對三星SDI電池的裝機量也隨之增加。

Rivian方面,雖然R1S和R1T在美國銷量穩定,但新推出的標準版車型(搭載國軒高科的LFP電池)對三星SDI產生了負面影響。另一方面,隨著奧迪基于PPE平臺的Q6 e-Tron的上市,電池裝機量同比增長15.9%。

SK On的電池被現代汽車集團、梅賽德斯-奔馳、福特和大眾等品牌的電動汽車所采用。現代汽車集團的IONIQ 5和EV 6車型主要搭載SK On的電池,而大眾ID.4和ID.7的穩定銷售也帶動了SK On電池裝機量的增長。

此外,盡管搭載大容量電池的福特F-150 Lighting銷量有所放緩,但純電探險者Explorer EV銷量的增長帶動SK On電池裝機量同比增長13.0%。LG新能源的電池主要應用于特斯拉、雪佛蘭、起亞和大眾。由于特斯拉車型銷量放緩,特斯拉對LG的裝機量同比下降15.8%。

不過,得益于起亞EV 3在全球市場的良好銷售,以及采用Ultium平臺的雪佛蘭Equinox、Blazer和Silverado EV在北美市場的銷量擴大,LG新能源的市場份額同比緩降1.9%。而在中國市場,LG新能源的市場份額更低,只有1.17%。

我在《日韓電池,難逃“二八定律”》里面提到,LG新能源的困境根源在于技術路線的搖擺。出于三元鋰電池or磷酸鐵鋰電池的猶豫,錯失特斯拉4680電池訂單。此外,其成本控制短板同樣明顯,其南京工廠單位制造成本比寧德時代要高出18%,因而在中低端市場逐漸失勢。

而主要為特斯拉供應電池的松下,以25.8GWh的電池裝機量從第八位升至第六。為應對近期美國對中國電池及原材料加征的關稅,松下正加速供應鏈重組,以北美市場為重點。

具體而言,松下正致力于降低對中國材料的依賴,擴大本地材料采購,并尋找新的材料來源,以提高電池生產的穩定性。這些舉措預計將為松下電池裝機量的回升以及維持其在北美市場的份額奠定重要基礎。

03 鋰電管制,正當其時

在SNE數據出爐,恰逢中美新一輪博弈之際,中國的鋰電出口管制政策也出臺了。這對于非中國的日韓系電池企業來說,可謂雪上加霜。但是,對于中國企業來說,這絕對是件意義深遠的大事。

此前,我在《日韓電池,難逃“二八定律”》里面提到過中國的磷酸鐵鋰制備技術的保密問題。如今,國家終于出手。

從當前情況看,中國此次管控的核心指標是能量密度≥300Wh/kg的鋰離子電池(電芯及電池組),以及磷酸鐵鋰正極材料、石墨負極材料,以及電芯與正負極生產核心設備,這意味著,中國此次管控針對的是最新一代電池技術。

實際上,從2025年1月2日中國商務部發布的《中國禁止出口限制出口技術目錄》(下稱《目錄》)調整意見征求稿開始,到半年后的7月15日,商務部、科技部對《目錄》內容作部分調整。將電池正極材料制備技術與提鋰技術納入限制出口范疇。

無疑,這是國家控制下一代高端磷酸鐵鋰電池技術外流,鞏固國內產業優勢,同時應對國際技術競爭的措施。包括今年爆出的歐盟調查小組向中國車企索要電池配方等敏感信息的做法,都印證了技術保密的重要性。

而因為前面“點錯科技樹”的落后,韓系企業也在開啟“挖人”模式以求速成。今年3月界面新聞就曾報道一則消息,提到,LG新能源將打包引入中國電池企業捷威動力的核心團隊。

韓國媒體2024年也曾報道,LG新能源感興趣的是捷威動力的人才團隊和磷酸鐵鋰技術,捷威動力的團隊雖然規模不大,能力在中國電池企業中也并不突出,但對存在嚴重磷酸鐵鋰業務短板的韓國企業來說,可謂是雪中送炭。

不出所料,在捷威動力團隊加入后沒幾個月,LG新能源接連宣布接了幾個“大單”,而且都是其曾經非常薄弱的磷酸鐵鋰電池業務。LG新能源有沒有出格的行為,我們不能瞎說。但如今,國家出手來做技術泄密的防范工作,還是非常必要的。

當然,能量密度的管控線也讓全球供應鏈出現再分層:可被出口的、需要許可的、必須本地化的。而產業邏輯也從“性能領先”轉向“供應穩定”。

不僅是技術,SNE就表示,確保關鍵礦產的穩定供應已成為電池成本結構的核心挑戰。與此同時,美國正在加快政府主導的強化鋰供應鏈的舉措,包括收購Lithium Americas的部分股權。

此外,中國電池制造商正通過提高本地化生產(例如寧德時代在西班牙的工廠)迅速擴大其在歐洲的業務,這加劇了當地企業在技術和投資方面的競爭壓力。

換句話說,中國企業憑“技術快速迭代+規模降本”模式迅速搶占市場,而動力電池產業的競爭重心已從單一技術壁壘,轉向以“技術轉化效率、成本控制能力、市場響應速度”為核心的綜合效率比拼。

SNE認為,在此背景下,電池制造商面臨著復雜的挑戰,不僅僅是擴大生產規模,還包括確保合規性、實現材料來源多元化以及推行可持續的設計和回收戰略,只有擁有技術創新和靈活業務結構的公司才能在中長期內獲得競爭優勢。