中國汽車“圍剿”歐洲,早已不是新聞。在所有中國汽車企業看來,那片全球汽車工業的核心腹地,或許才是它們真正的“終極考場”。于是,繼2023年IAA,2024年巴黎車展后,當慕尼黑車展的旋轉穹頂在9月9日亮起,場館中再一次被中國智能汽車所“包圓”。

尤其是本屆IAA MOBILITY在歐洲市場整體承壓、參展規模持續縮水的背景下,其中百余家來自中國(含港澳臺),除了比亞迪、廣汽集團、零跑、小鵬等整車企業外,不乏輔助駕駛、智能座艙、芯片等智能汽車產業鏈全軍出擊。顯然,中國車企不再只是“來賣車”,而是把歐洲當成技術主場,把IAA Mobility 2025變成一場對德系堡壘的“圍攻演習”。

而更為重要的是,這一次,輿論關心的不再是“誰能活下去”,而是“誰能在歐洲率先復制中國速度”。

從“賣車”到“秀肌肉”,中國車企重構歐洲戰略

過去,中國車企出海往往遵循一套標準范式——“把車運過來、把價簽貼上去、把經銷商哄開心”。然而,自去年10月底起,歐盟在原有10%關稅基礎上,對在中國生產并出口至歐盟的純加征最高35.3%的反補貼稅,使得單純依靠貿易出口的盈利模式難以為繼,也讓中國車企意識到,必須從根本上改變出海策略。

正因如此,在本屆慕尼黑車展上,中國車企所展示的遠不止產品本身,更包括技術開放與合作誠意、本地化生力、供應鏈協同效率,以及深度融入歐洲市場的戰略決心。

從車展現場來看,中國展臺無疑成為最具人氣的“新磁場”。零跑汽車全球首發Lafa5,并歐洲首秀海外版B10;長安深藍S05憑借搭載高能量固態電池吸引大量觀眾試乘體驗;小鵬汽車和廣汽集團更是將各自的“AI生態”帶到了慕尼黑。

以小鵬汽車為例,其不僅帶來了全新P7、2025款G6與G9等五款主力車型,還同步展出了人形機器人、飛行汽車、陸地航母模型以及SEPA扶搖架構等一系列前沿科技成果。全新小鵬P7全系配備三顆圖靈AI芯片,總算力達2250 TOPS,可高效驅動端側大模型,顯著提升智能座艙的交互體驗。

圖源:小鵬汽車

更關鍵的是,小鵬宣布正式啟用歐洲研發中心,作為其全球第九大研發基地,與硅谷、圣地亞哥共同構建“AI研發三角”。這意味著,從圖靈AI芯片、XNGP智能駕駛系統、XGPT靈犀大模型,到5C超充網絡和Robotaxi運營平臺,小鵬正通過本地化研發、供應鏈合作與數據合規體系,推動歐洲本地化的持續運轉。

基于AI基礎設施與數據體系的支撐,小鵬利用海量非標注數據開展無監督學習,訓練出具備強泛化能力的大模型。即便在歐洲這類陌生場景中,該系統仍可保持高度適應性,從而實現更高效、更迅速的全球化推廣。按照規劃,小鵬將于明年將最新一代Ultra級輔助駕駛系統推向全球市場。

相較于仍在探索歐洲落地路徑的小鵬,已在該地區取得實質性突破的比亞迪,則進一步加快了本地化步伐。

比亞迪執行副總裁李柯在慕尼黑車展上透露,公司計劃在未來三年內實現在歐洲本地生產電動汽車,以更精準響應區域市場需求、提升供應鏈效率。最晚至2028年,比亞迪面向歐洲市場的電動車型將逐步完成本土化生產布局。

李柯表示,比亞迪正系統推進生產體系與歐洲標準接軌。位于匈牙利的工廠預計今年內投產,2026年還將在土耳其啟動生產,顯著增強對歐洲市場的產品響應與交付能力。

為支撐歐洲業務擴展,比亞迪正在與數百家當地供應商推進合作談判,并計劃于年底前在32個歐洲國家建立超過1000家銷售門店。但顯然,相比從頭培育本地供應商以匹配中國現有的電動化與智能化水平,帶動中國零部件企業集體出海,已成為更具效率與現實意義的戰略選擇——而事實也正是如此。

智能供應鏈“軍團”壓境,打造全球化技術底座

與今年4月的上海車展相呼應,整車企業并非慕尼黑車展舞臺上的唯一主角,技術供應商同樣占據關鍵地位。尤其引人注目的是,中國在汽車智能化軟硬件領域派出了空前規模的參展陣容,幾乎將展區打造為一個微縮版的“中國智能汽車供應鏈博覽會”。

在智能駕駛板塊,芯片企業地平線、黑芝麻智能,算法與解決方案提供商智駕、卓馭科技、Momenta、輕舟智航、元戎啟行、知行科技、佑駕創新,以及激光雷達廠商禾賽科技、速騰聚創、圖達通等集體登場。

智能座艙方面,德賽西威、中科創達、東軟集團等頭部廠商,以及思必馳、車聯天下等創新企業,全面展示了從域控制器、操作系統到人機交互與應用生態的全棧技術能力。

蔚來歐洲版firefly車型;圖片來源:地平線

以地平線為例,其帶來的HSD全棧系統與征程6系列芯片成為展臺焦點。HSD作為國內首個軟硬一體、全棧自研的城區輔助駕駛系統,采用端到端架構并融入強化學習能力,被業內譽為“中國版FSD”。尤為值得一提的是,蔚來面向歐洲市場推出的螢火蟲車型,搭載的正是征程6M芯片及配套方案,成為中國智駕技術伴隨整車出海的重要標志。截至目前,地平線征程系列芯片累計出貨已突破1000萬套,國內市場每三輛智能汽車中就有一輛采用其方案,規模化應用為其海外拓展奠定了堅實基礎。

圖片來源:Momenta

Momenta則通過“飛輪大模型”系統,展示了在算法泛化與跨區域適配方面的核心優勢。該系統作為行業首款量產級端到端模型,具備強化學習與自進化能力,可大幅降低新市場適配周期與成本。Momenta已與全球20多家主流車企達成合作,其高度靈活的模型架構為中國車企“技術出海”提供了另一條可行路徑。值得注意的是,Momenta不僅與Uber合作在慕尼黑率先推出L4級Robotaxi服務,計劃2026年落地,還與法雷奧簽署協議,共同開發面向中國和全球市場的中高階ADAS系統。

卓馭科技則帶來了行業首創的車規級激光與視覺一體化傳感方案激目2.0、純固態超廣角短距激光雷達知周;以及基于英偉達DRIVE Thor芯片打造的域控制器,首次在歐洲亮相的與高通合作的SA8775P艙駕一體融合控制器等等。

圖片來源:禾賽科技

在傳感器領域,禾賽科技展出ETX(全球首款800線超遠測距激光雷達)與FTX(純固態補盲雷達);速騰聚創則推出全球首款1080線激光雷達EM4,以及首款量產固態激光雷達E1,其RoboSense EM數字化平臺已實現全線量產交付,最高可定制2160線。這些高性能激光雷達已成為多款主流車型高階智駕方案的核心感知部件,助力中國智能駕駛系統整體輸出。

黑芝麻智能則展示了兩款主力產品:華山二號A1000Pro芯片已實現量產,應用于L2++至L3級自動駕駛系統;首次公開亮相的武當V10則定位下一代中央計算平臺芯片,集成AI算力與功能安全冗余,目前已獲東風等車企定點,預計2025年量產。愛芯元智首度展出聯手行業領先的AI視覺感知技術公司STRADVISION打造的基于M57芯片的輔助駕駛解決方案DEMO,該方案適配全球化輔助駕駛系統開發。

這些企業代表了中國智能汽車領域最活躍的創新力量,正試圖在歐洲市場復刻令全球矚目的“中國速度”。可以說,它們已超越傳統“供應商”角色,成為中國車企出海進程中不可或缺的“技術底座”。它們共同構建起從感知、決策到執行的完整技術鏈,推動中國智能汽車生態系統在歐洲實現全面落地。

歐洲本土化深水區:合規、協同與生態突圍戰

中國智能汽車相關企業正以自信姿態從“方案提供方”轉型為“生態合作者”,這一底氣源于其在中國市場復雜場景中錘煉出的系統能力。然而,要在歐洲真正實現智能化軟硬件的規模化落地,僅靠技術移植遠遠不夠,還面臨法規適配、數據合規與工程交付等多重挑戰。這倒逼中國企業必須在歐洲建立包括數據采集、脫敏處理和模型微調在內的完整本土化合規體系。

面對上述嚴格限制與高門檻,中國企業已不再停留在產品 demo 展示階段,而是積極推進技術團隊、產品節點與組織中臺的本地化部署。通過設立研發中心、數據中心與測試中心,并與國際頂尖Tier1供應商及主流車企開展深度合作,它們正全力推動智能駕駛技術的全球化落地。從算法、芯片、工具鏈到整車集成,這些企業正逐步擺脫“零部件供應商”的單一角色,轉變為與主機廠深度協同、共擔研發與交付責任的“出海伙伴”。

在這一背景下,多家企業在本屆車展上公布了關鍵進展。例如,地平線正式宣布成立歐洲總部,旨在支持中國車企在出海進程中繼續采用高標準、本土化的智駕方案,避免因技術體系或供應鏈差異導致用戶體驗降級。

緊隨其后,卓馭科技也釋放出明確的全球化信號,正式發布歐洲戰略:依托新成立的德國分公司,優先深化與歐洲頭部車企的合作,重點服務歐洲本土制造商及出海的中國品牌,并計劃分階段部署可擴展的高階輔助駕駛及自動駕駛解決方案,覆蓋L2至L4級別。預計到明年,其在歐測試車輛與場景將覆蓋德國全境,公司還將持續加大算力及基礎設施投入。目前卓馭已獲得大眾等多家歐洲車企的定點項目,初步驗證其產品與商業模式的可行性。

圖片來源:輕舟智航

同樣不容忽視的是輕舟智航,該公司宣布將于今年第四季度在德國設立歐洲總部,核心職能包括產品研發、安全認證、測試運營等,并已啟動本地團隊招聘,以加速產品合規與場景適配,持續為車企與用戶創造價值。輕舟智航將以歐洲為樞紐構建全球生態合作體系,與OEM、產業鏈伙伴及國際機構建立多模式合作,形成覆蓋歐、亞、北美三大市場的創新與服務網絡,致力于提供完全符合歐盟與國際最高標準的智駕解決方案。根據規劃,2026年輕舟將推出基于強化學習和世界模型的VLA大模型,進一步推動自動駕駛技術迭代。

元戎啟行則表示,正積極布局歐洲、日韓等重點海外市場,并踐行“兩條路線并行”的全球化發展策略:一方面,依托豐富的量產經驗和技術成熟度,幫助smart等國內客戶加速智能化產品出海;另一方面,深度服務海外與合資車企客戶,提供本地化、高適配性的輔助駕駛解決方案,賦能客戶拓展更廣闊的市場版圖。

首次參展的中科創達則攜多項智能汽車突破性技術及全棧解決方案亮相,展示了其在端側AI領域的實力同時,宣示全面進軍歐洲市場的戰略決心。

圖片來源:中科創達

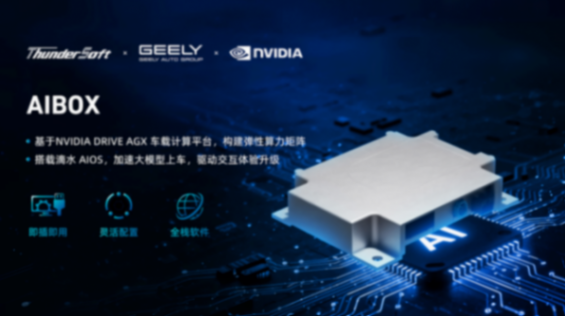

中科創達執行總裁兼智能汽車總裁常衡生表示:“歐洲是全球智能汽車創新的高地,更是中科創達戰略布局中的關鍵市場。我們將以端側智能為核心,通過‘本地研發+生態合作’模式,為歐洲車企提供從技術創新到商業落地的全棧支持,助力其智能化轉型。”值得一提的是,展會期間中科創達還宣布與吉利汽車集團、NVIDIA聯合打造AIBOX,為車企提供即插即用、靈活配置、全棧軟件的一站式AI算力方案,助力大模型快速、高效上車。

作為較早出海的輔助駕駛供應商,知行科技已在海外本土化開發、量產合規與迭代服務方面積累豐富經驗,并初步建成海外研發與生產網絡,為后續項目落地提供堅實支撐。

背靠地平線與歐摩威集團的智駕大陸,則帶來了“繁星HCT Astra”與“皓月HCT Luna”兩大產品線,滿足C-NCAP 2024、E-NCAP 2026-2028五星安全標準,同時支持歐盟GSR Ⅱ法規認證,適配嚴苛要求,并已完成全球多國真實道路泛化測試,讓輔助駕駛真正實現“不挑車、不挑路、全球人人可享”。

圖片來源:德賽西威

相較于正在摸索全球化布局的其他企業,已先后進入歐洲、日本、東南亞等市場,并通過與當地伙伴共建生態的創新模式的德賽西威早已有了明確且深刻的認知——出海不是簡單復制中國方案,而是基于本地需求進行適配研發與服務,以此實現中國經驗的高效遷移與全棧開放的價值主張。也正因此,其在歐洲提出“In Europe, with Europe, for All”的戰略導向。

從芯片、感知、域控到算法、操作系統、交互,中國智能汽車產業鏈在IAA 2025的舞臺上展現出多元且成熟的技術體系。這種“組團出海”的模式,既是中國智能汽車產業整體實力的集中體現,也是應對歐盟政策與市場差異的系統策略:通過技術輸出、本地合作與生態共建,中國企業正試圖將國內的智能汽車競爭高地擴展至全球,甚至在“德系堡壘”的腹地發起一場高維度的智能化突圍之戰。

在這場無聲而激烈的競爭中,“中國技術”能否在歐洲復刻又一個“中國速度”,或將成為未來三年全球汽車行業最值得關注的敘事之一。