7月銷量出爐了,這個公認的市場“淡季”,更可見新能源車與傳統燃油車的不同走勢了。

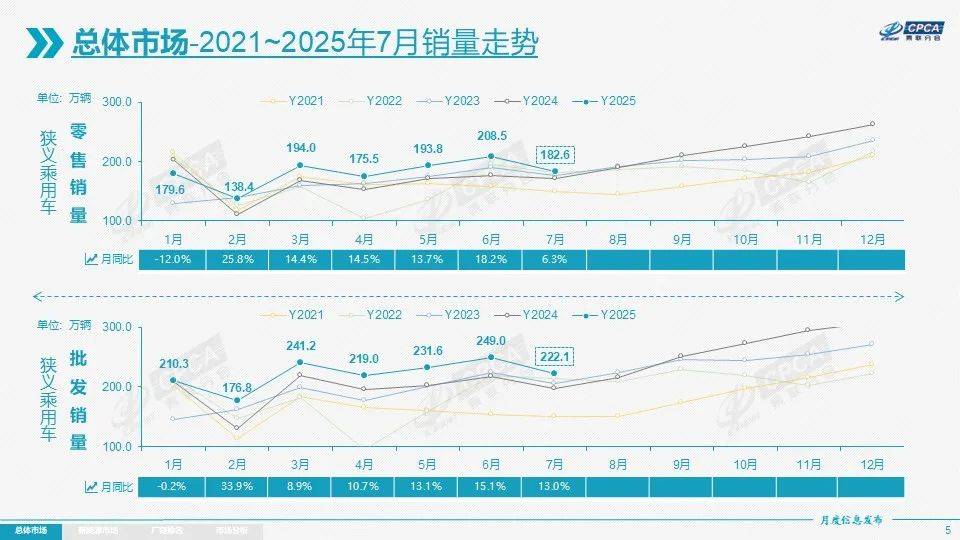

首先看市場大盤,7月全國乘用車市場零售182.6萬輛,同比增長6.3%,環比下降12.4%。如數據所示,同比增速不錯,但是環比卻有了較大的降幅。

不過,到底該怎么評價這個7月?“淡季”二字是否太過敷衍?

我們再換個視角:如果看看今年的累計銷量,這個數字已經達到了1272.8萬輛,同比增長10.1%;今年國內車市零售累計增速也從1-2月的1.2%持續拉升到1-6月的10.8%;7月零售也比2023年7月176.8萬輛的歷史最高水平增長了3%。

所以,7月又不是純粹的“淡季”,“兩新”補貼政策繼續驅動車市。

那么,我們再剖開更多的細分市場,看一看“深水區”的一切,究竟有哪些不同?

新能源零售滲透率又新高?

新能源的勢頭還是非常兇猛,先看一個關鍵指標:新能源零售滲透率。

7月,新能源車在國內總體乘用車的零售滲透率為54.0%,相比于去年,還提升了2.7個百分點。

更夸張,或者更分化的,是各個品牌陣營的新能源零售滲透率。

7月,自主品牌的新能源車滲透率為74.9%;主流合資品牌的新能源車滲透率僅有6.7%;豪華品牌的新能源車滲透率達到了30%。

這也再次決定了各個陣營的生存現狀。7月,自主品牌零售121萬輛,同比增長14%,環比下降10%。當月,自主品牌國內零售份額為65.9%,同比增長4個百分點。

相比之下,7月主流合資品牌零售45萬輛,同比增長1%,環比下降12%;7月豪華車零售17萬輛,同比下降20%,環比下降29%。

這幾乎是一個“清剿狀態”,行業里一直在講的“渡江戰役”,也恰在如今這個拐點發生了。

它不僅是新能源汽車對傳統燃油車的全面超越了,而且是自主品牌對合資品牌的一次翻盤了。

再給大家提供一個視角,7月,將所有車型的零售銷量做一個排名,我們看一下前十都是哪些車?

第一是吉利星愿,銷量為44274輛;第二是秦PLUS,31237輛;第三名是特斯拉Model Y,30766輛;第四名是宏光MINIEV,銷量為27337輛;第五名是日產軒逸,26337輛。

第六是秦L,銷量為24490輛;小米SU7排第七,銷量為24410輛;第八是大眾朗逸,23081輛;第九是海鷗,22941輛;第十是問界M8,銷量是21564輛。

在TOP 10里面,還剩多少傳統燃油車?只有軒逸、朗逸了。時代變了,還有人在懷疑嗎?

當油箱不再是萬能鑰匙

那么,在新能源陣營,又有什么獨特的趨勢呢?

純電、插混、增程,被人為劃分為3個“小陣營”,在我們的慣有認知中,“帶著油箱”應該更好賣。

理想、問界,不都已經證明了這一點?然而,時至今日,這個問題的答案或許沒有那么簡單了。

繼續上數據,我們先看零售,7月純電銷量為60.7萬輛,同比增長24.5%;插混銷量為27.8萬輛,同比下滑0.2%;增程銷量為10.2萬輛,同比下滑11.4%。

如果看批發,7月純電銷量為73.6萬輛,同比增長44.8%;插混銷量為33.6萬輛,同比增長3.3%;增程銷量為10.9萬輛,同比下滑6.2%。

你看,數據不會說謊,純電的份額及增長幅度,均遠超于插混、增程。相比之下,增程的跌幅也相當驚人。

江湖上流傳著那句話,“增程的盡頭是純電”,只是,這個過渡期還挺煎熬的。從我們的觀察看,消費者對于新事物的認知,確實存在梯度化。

有的人,完全接受純電車了,對續航也沒有什么焦慮,一方面,補能確實方便了,另一方面,他們更清楚自己的用車場景,平常開得也不遠,其實焦慮都是制造出來的。

而有的人,還是對純電車有很多顧慮,續航只是其中一個方面,那么,在燃油車漸漸勢弱的情況下,他們確實更容易接受“可油可電”的產品。

這些選擇,都沒有問題,所以,市場上也有對應的產品。

只是,當我們將視野放寬到整個汽車用戶后,要分析的就不是個體了,而是群體的偏好轉移。很顯然,對純電的接納度在增加,那么,對插混、增程敢于放棄選擇的,也更多了。

自此,油箱不再是萬能鑰匙了。

而且,今年還有一些拐點信號。小米YU7作為小米的第二款車,又賣爆了,劃重點,這是一臺純電SUV;特斯拉僅有純電,也一直居于新能源榜單前列,而且針對中國市場,又要推出三排六座的Model Y L了;樂道L90與理想i8的“雙王”之爭,雖然有很多“口水戰”,但僅僅是純電之爭都能出圈,也能看出消費者對純電的接納度了。

寫在最后

冰凍三尺,非一日之寒。新能源的“拐點”,我們也等了很久。

結果發生之時,總是無數的因在推動了。它并非一蹴而就,更不是偶然與巧合。

新能源的“渡江戰役”,自今年已經打響了。